三寒四温というには激しすぎる今年の春、桜も含めた動植物たちも、きっとビックリしてることでしょう。

季節の変わり目でもあるこの時期は、体調管理だけでも大変ですよね!花粉やら黄砂やら自律神経やらホルモンやら、次々と色んな襲撃に合うのでうまくかわす必要がありますし。さらには年度替わりの家族スケジュール調整も混乱の極みですが、なんとかミスなく乗り越えていきたいです!

さてさて、今回お伝えしようと思っているのは、私がMFT学会で口頭発表した研究についてです。

私は今まで大学病院などの協力のもと、舌が歯並びに与える影響について研究することをライフワークにしてきました。普段の診療でもちょくちょく研究ネタを話題にしたい場面があり、皆さんに解りやすくお伝えしたいとずっと考えていたのでした。

今回お伝えしたいと思ったのは7年以上前に発表した口頭発表の内容で、発表のタイトルは

「タイプの異なる2種の超音波診断装置を舌観察に用いて」。

皆さんは、お医者さんが使っている超音波診断装置を見たことはありますか?

例えば産婦人科でおなかの赤ちゃんの様子を視るのに使ったりする大きめの機械なんですが、イメージできますでしょうか?

同じ機械を歯医者さんで応用して、上手く飲み込めない人が飲み込む訓練を指導する「摂食嚥下」という分野で、舌の動きを診る時に使ったりします。

大きな据え置きの機械が一般的ですが、当時手のひらサイズの小さな持ち運び式のものが発売されたので、その小さな機械でもちゃんと舌の動きを観察できるのか確かめる。というのが、私の研究の目的でした。

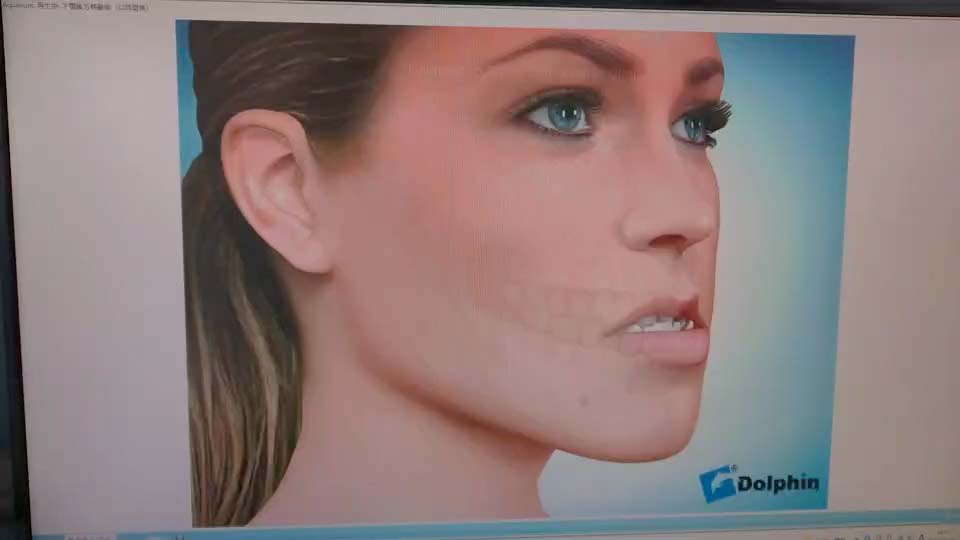

実験ではこの二つの機械を使いました

実験では、大きな機械と小さな機械の両方で、「た」と「か」を発音した時に舌が上あごにつく様子を観察してみました。結論としては、どちらの機械でもよく見えた!だから気楽に超音波を使いましょう!というだけのシンプルな研究のはず。だったのですが。。。

データを集めていく中で、予想しなかったある新しい発見をすることになったのです。

と。ここまでだけでも、皆様にわかりやすく書こうとすると一苦労(^^;)

こういう時はやっぱり、AIさんに頼るしかない!

今回はいつもお世話になっているClodeちゃんではなく、ChatGPT君にお願いしてみようかな。。。

そんなわけで、当時の発表資料を丸ごとChatGPT君に読んでもらって、ブログを読んでくださる皆様にわかりやすくまとめてもらいました!

それではどーぞ!

↓↓↓

発音の新発見:「t音」を意外な方法で発音する人がいる!?

私たちは普段、何気なく発音していますが、その舌の使い方について深く考えることは少ないかもしれません。しかし、この研究で、「t音」の発音方法に意外なバリエーションがあることが明らかになりました。一般的には「t音」は舌先を上顎の前方部に当てて発音すると考えられていますが、実際にはより奥の舌を使って発音する人もいるのです。この発見は、発音の多様性を理解する上で非常に興味深いものです。

研究の背景と目的

舌の位置や動きは、発音だけでなく、咬み合わせや口腔機能全体に影響を与えることが知られています。これまでは、超音波診断装置を使って舌の動きを観察し、安静時や発音時の舌の位置を詳しく分析してきました。今回は、2種類の異なる超音波診断装置を用いて、「t音」と「k音」を発音する際の舌の動きを比較し、新たな発見を試みました。

研究方法

研究には22歳から39歳の男女28名が参加しました。被験者はリラックスした状態で座り、頭部を固定せずに自然な姿勢を保ちながら超音波装置による測定を行いました。舌の動きを詳細に観察するために、

-

安静時の舌の位置を記録

-

「ta」発音時の舌の動きを記録

-

「ta」から「ka」への発音の変化を観察

このようにして、発音時の舌の変化を分析しました。

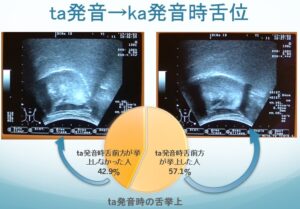

驚きの結果:「t音」を舌の奥で発音する人がいる!

研究の結果、多くの人は「t音」を舌先を上顎の前方部に当てて発音していました。しかし、一部の人は「t音」を「k音」の発音に近い方法で、より舌の奥を使って発音していたのです。

これは発音の多様性を示す重要な発見です。私たちは「t音」を舌先で発音するものと考えがちですが、実際には個人差があり、発音の仕方にも違いがあるのです。

超音波診断装置を用いた観察のメリット

本研究では、2種類の超音波診断装置(据え置き型と携帯型)を用いました。

-

据え置き型超音波診断装置は、高精細な画像を得ることができ、詳細な解析に適していました。

-

携帯型超音波診断装置は、簡便に舌の動きを観察することができ、歯科医院などの現場でも応用しやすいものでした。

この技術により、被曝のリスクなしに舌の動きをリアルタイムで観察し、個々の発音の違いを客観的に把握することが可能となりました。

発音の多様性とその意義

この研究が示すように、私たちの発音の仕方には個人差があり、必ずしも一つの方法が「正しい」というわけではありません。舌の動きは環境や習慣によっても異なり、同じ言語を話す人々の間でも違いが見られます。

この発見は、発音指導や言語療法の分野でも応用可能です。たとえば、発音矯正を受ける人に対し、彼らの舌の動きを超音波で確認しながら、最適な方法を提案できるようになるかもしれません。

まとめ

今回の研究では、「t音」の発音には個人差があり、一部の人は舌の奥を使って発音していることが明らかになりました。今後、さらなる研究を進めることで、より多くの人が自分の発音の特徴を理解し、効果的な発音習得につなげることができるでしょう。

私たちが普段何気なく行っている「話す」という行為も、実は非常に奥深いものなのです。

↑↑↑

さすがのAI王者ChatGPT君!!!学会発表のわかりにくい内容を、誰にでもわかるようサクッとまとめてくれています!!!

さらには昨今は立派な研究者の先生方も、論文を読む際にAIを駆使しているという噂を聞いたので。

論文検索用のAIとして知られるSciSpace先生にもお願いして、世界中の論文の中から私の研究に近いものを探してもらいました!

AIの検索おまとめなので、検索するたびに結果が多少かわるのですが、t発音にはばらつきがありそうです。類似論文も少なそうです。

ChatGPT君に舌を超音波で調べる論文のイラストを描いてもらったんですが、どうでしょうか(^^;;)

私はいつかこのテーマをいつかもう少し自分自身で掘り下げることができたらなぁ~と目論んでいます。

ここに書き残したことから、もしかして何らかの進展があったりしたら、それこそうれしいなぁ!!!